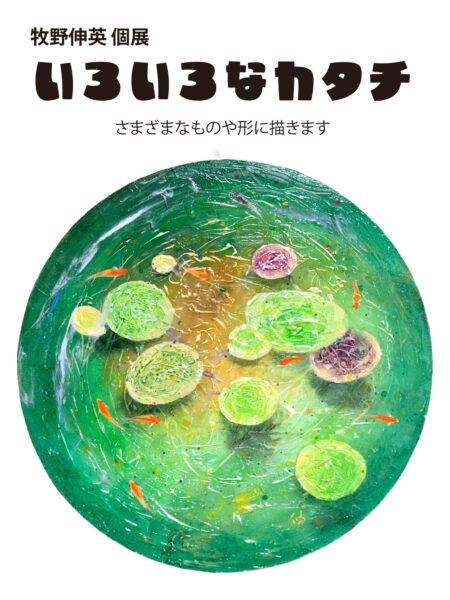

牧野伸英個展2025「いろいろなカタチ」

ウェブ公開開始いたしました。

作品は順次アップして予約販売を受け付けます。

全作品は12/13(土)に公開いたします。

実作品の展覧会も含めて下記リンクよりご覧ください。

日本画家 牧野伸英 公式サイト

牧野伸英個展2025「いろいろなカタチ」

ウェブ公開開始いたしました。

作品は順次アップして予約販売を受け付けます。

全作品は12/13(土)に公開いたします。

実作品の展覧会も含めて下記リンクよりご覧ください。

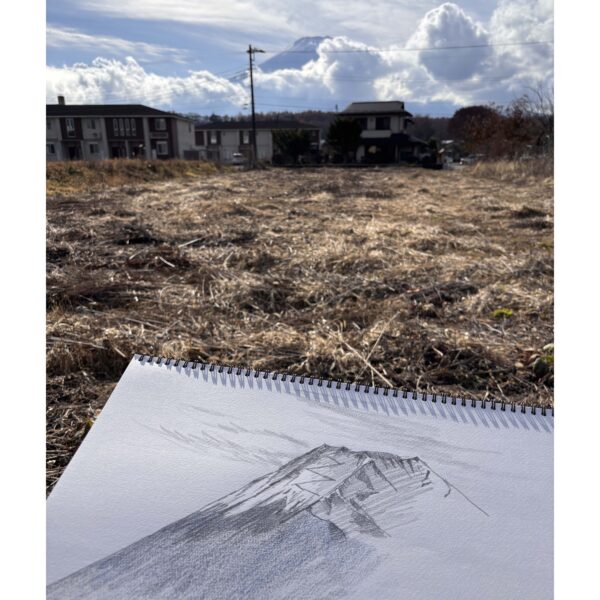

富士山の写生ポイントを探して忍野をうろうろしてたら、

母校のセミナーハウスを通りかかりました。

入学して間もない時期に日本画科のオリエンテーションで宿泊したのですが、

そりゃもう40年ぶりで場所もうろ覚えだし建物は当然変わってるし。

今日は下田市の上原美術館で「おとなの日本画体験」ワークショップが開催されました。

受講者の皆さん、はじめは岩絵の具のとっつきにくさに苦労されていましたが、

2枚目を描く頃にはかなり慣れ、取材にいらした記者の方もびっくりするほどでした。

雲が多くてチャンスを逸しないうちに写生。

ここは山梨の忍野村ですが、

そんな風情も感じられないような住宅地の一角にて。

1点できあがり、そして下地づくりから下塗りへ。

額装しないのでサイド部分の処理に意外と手間がかかるわ。

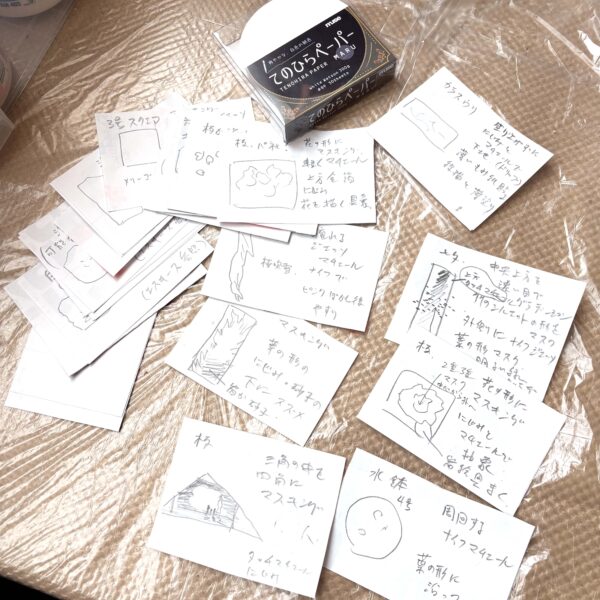

個展まで1ヶ月足らずですが、

ここへ来て作品のアイディアがどんどん湧いてきた・・・

「てのひらペーパー」って水彩紙を見つけて、こりゃ面白そうだなと買ってきたけど、

さすがにそこまでは取り掛かれないだろうなあ。

来年度の絵馬ができました。以下のサイト等でお求めいただけます。

「牧野伸英の日本画ショップ」

(絵馬1枚だけ購入するならここが送料最安値です)

「ギャラリーまきの」オンラインショップおよび実店舗

お正月には小諸城址懐古園の懐古神社でも販売されます。

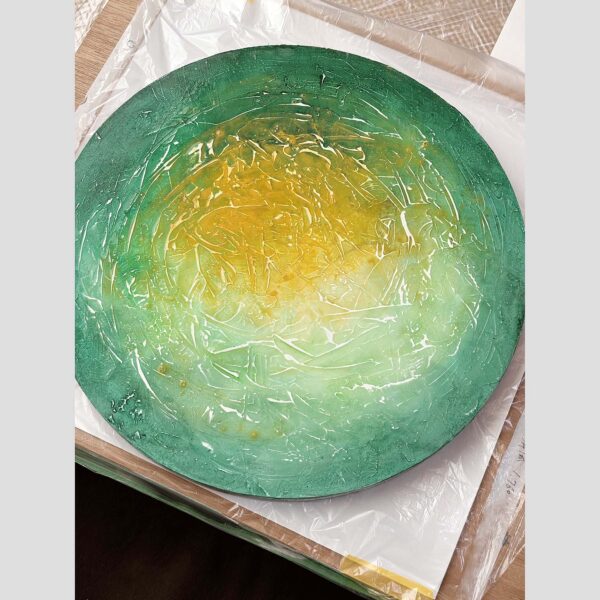

やり直しの水鉢?の作品、

今度は当初の構想を生かすことができそうな予感。

来月予定の個展の作品、出来上がり。

三角形のキャンバスに描いています。

奉納の絵馬できあがりました。

オモテ面とウラ面に絵柄が描いてありますよ。

元日から川崎の稲毛神社で開催されるチャリティ絵馬展に出品される予定です。

どなたでも入札していただくことができ、落札額は社会福祉に用いられます。

上原美術館「秋のワークショップ/おとなの日本画体験」の申し込みは本日が期限となります。

抽選にはなりますが、受講料無料で岩絵の具を使った日本画体験ができます。

画像は私の作品で、このような見本を模して描いていただくこともできます。

お申し込みは上原美術館のサイト内、下記リンクのページからどうぞ。

2025年度 上原美術館 秋のワークショップのお知らせ

木を基底材として描く場合、その表現の目的に応じて下地作りも変わってくるわけですが、

これは木地を生かさず、その形だけ利用したいので、

積層の断面は木工パテで、表面はジェッソで木目を埋めてゆきます。

ジェッソは粒子を変えて重ね塗りし、マチエールも付ける予定です。