今日の上原美術館日本画教室では、1年目の受講者の方々に胡粉の溶き方を実践していただきました。

慣れない作業に戸惑いながらも、皆さん説明の通りにしっかりおこなって良い胡粉を溶いておられました。

ちなみに再来週実施する子供さん対象のワークショップ

「ピカピカ金の箔でお絵描き!」は、あと数日で申し込み締め切りになります。

すでに応募者多数につき抽選は必至の状況ですが、

応募者数がたいへん多くなった場合は午後に加えて午前の部も追加を検討します!

金属箔を使う貴重な体験ですので、ぜひご参加ください。

日本画家 牧野伸英 公式サイト

今日の上原美術館日本画教室では、1年目の受講者の方々に胡粉の溶き方を実践していただきました。

慣れない作業に戸惑いながらも、皆さん説明の通りにしっかりおこなって良い胡粉を溶いておられました。

ちなみに再来週実施する子供さん対象のワークショップ

「ピカピカ金の箔でお絵描き!」は、あと数日で申し込み締め切りになります。

すでに応募者多数につき抽選は必至の状況ですが、

応募者数がたいへん多くなった場合は午後に加えて午前の部も追加を検討します!

金属箔を使う貴重な体験ですので、ぜひご参加ください。

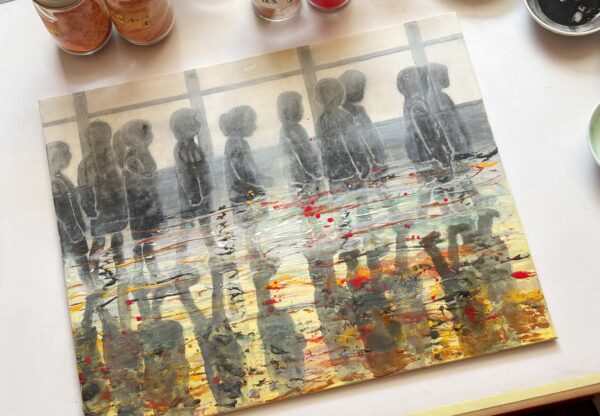

本紙張り込み完了。

裏打ちと張り込みは相当神経を使うし労力もかかるので、終わったときはへとへとです。

キレイに張り終え、小下図も大下図もできていればもう8割がた完成したも同然な気持ちですが、

他人がこの真っ白な画面を見たら

「うわ、これから大変ですね!」

ということになるんだろなー。

雲肌麻紙に裏打ち。

院展出品画のような大作の場合、

以前は裏打ち紙をパネルに二重に袋張りし、その上から格子に糊を打って本紙を張り込んでいましたが、

今回は下張りがキレイに残ってくれたし場所も広いので、正当な裏打ちをしてます。

裏打ちが終わったら、下張りに糊を格子に打って張り込むのは変わりないから、

本紙の補強を念入りにしたという結果になります。

小下図で方向性がほぼ決まった!

まだ随時少しは手を入れたりするけどね。

大下図完成!

紙と一緒に買ってきた岩絵の具。

瓶に入れてゆくのがまた面倒くさくてねー。

袋のまま使う方もいますが、瓶に入れたほうが色味がよくわかるし、使いたい色がすぐ手に取れるし。

6尺×8尺の雲肌麻紙を持ち帰り。

高速バスの座席にシートベルトで固定して、なんとかおさまったゎ。

お昼ご飯はサブスクの冷凍おかずに頼ってるんだけれど、別の業者のものも発注してみました。

メインのおかずはこっちのほうが少し充実感あるけど、まぁ全体としては五十歩百歩かな。

模造紙を継いで、大下図用紙をつくりました。

ここに作品の原寸で線描をしてゆきます。

小下図作成中。

以前描いた作品を、もういちど制作します。

他のネタもいくつかあるんだけど、思いもかけずこれを選択する夢を見て、

ご託宣かなと。

広い場所に平滑なパネルを延べている絶好のタイミングで、念紙作成。

下図を転写するカーボン紙みたいなもんです。

手間かかるし汚れるけれど、いちど作ってしまえば数十回繰り返して使える優れもの。

旧作を剥がすと、うまい具合に下貼りが残ってくれました。

手間がかかる作業が省けて1日もうかった!