線を引くときには息を止めるので苦しい。

日本画家 牧野伸英 公式サイト

線を引くときには息を止めるので苦しい。

微妙なところがなかなか納得ゆかず、

何度も塗り直したり洗ったりしてます。

林の下部に薄くもやがかかって、

なおかつその下の土坡とうまくなじんでほしいんだけれど。

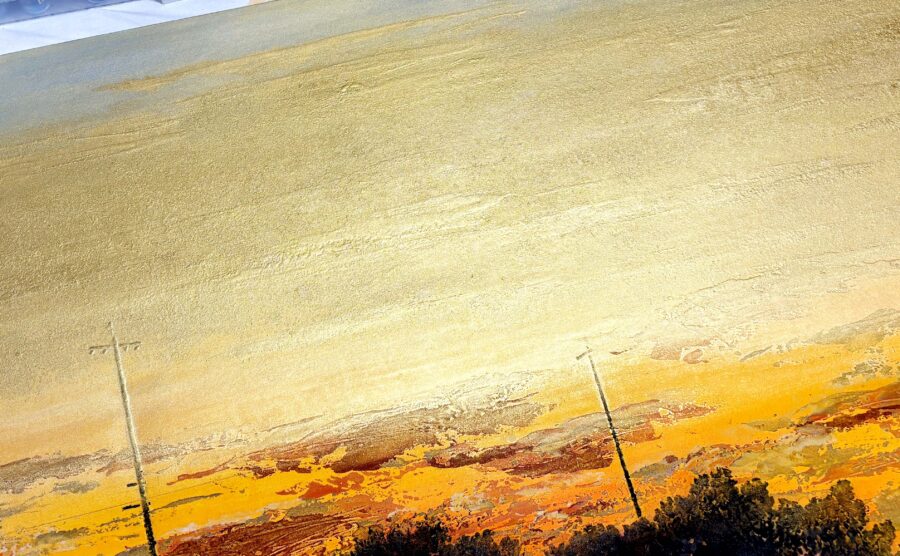

100号の制作はいよいよ佳境に入り、

樹木の部分を調整しています。近日中に完成か?

空は微調整を残すだけとなり、

あとは下の部分を詰めていきます。

土坡の部分に貼った箔に調子を出すために、濡れ雑巾でこすりおとしています。

今日は朝から雪かきになりました。

絵のほうは、空の金が単調でなく変化がつき、予定通りです。

暗い影の部分にも手が入って、下仕事はだいぶ進んだ。

画面を立てて、岩絵の具を流し塗り。

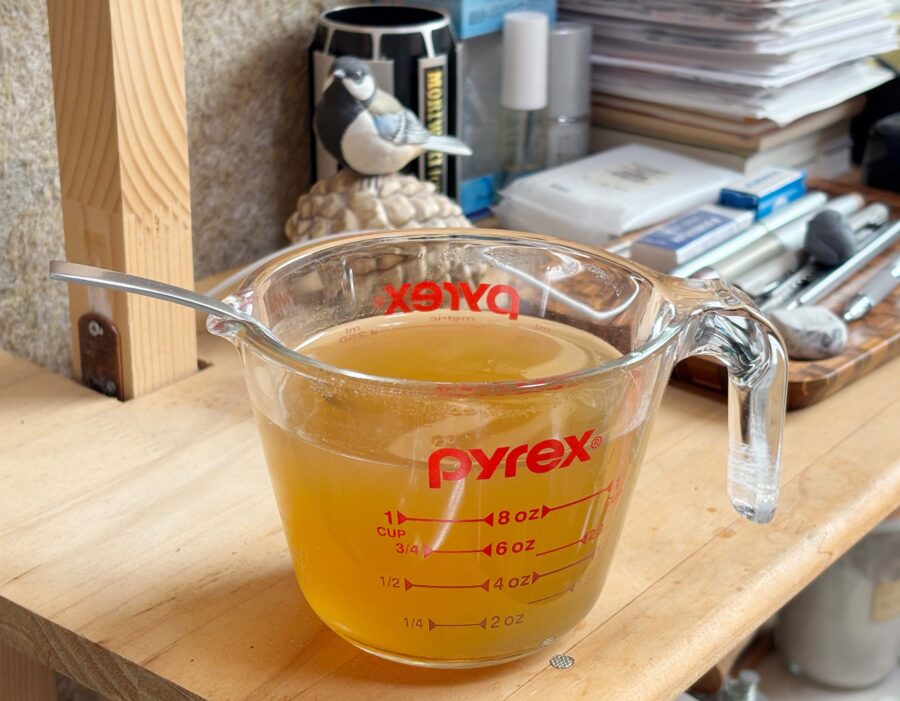

今日また新調した膠300cc。

空の部分に箔張り。

雲はこうしてベタ張りし、それ以外の空間部分は砂子を蒔いてますが、

本金でなく真鍮箔を使っているのでついつい扱いがぞんざいに。

盛り上げ作業をするときは小指を支えにして描くことが多いので、

長時間になると皮膚に傷を負ってしまいます。

私はテーピングテープを貼って保護します。

マチエールが突出しすぎているところを削っています。

極端に出っ張っていると絵の具を重ね塗りしても最後まで目立ちすぎて邪魔になるので。