Works

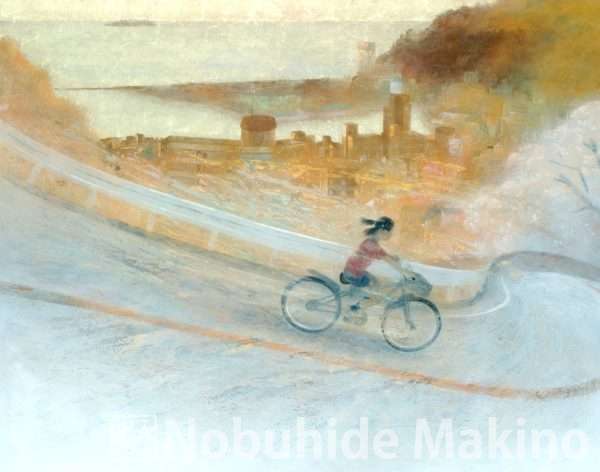

海の見える街へ

| サイズ | 150号変形 |

| 制作年 | 2008年 |

| 第93回秋の院展 無鑑査出品 |

初めての無鑑査出品でした。

無鑑査というのは審査を受けずに無条件で展覧会に陳列してもらえる特典で、

さまざまな条件によって与えられるものですが、

このときは前年の春の院展で春季展賞を受賞したことから無鑑査になりました。

熱海の港を見下ろす場所で写生をし、自転車で海に走り降りてゆくときの気持ちを表現しました。

柿(素描)

美味しかった柿のタネを蒔き、芽が出てきたときの喜びは格別でした。

実生の柿は渋柿だとわかっていてもそのまま育てて、

やはり8年くらい経ったら実がなるようになりました。

味は渋くとも色と形は一人前なものですね。

錦秋

| サイズ | 15号 |

七竃(ななかまど)には思い入れがありますが、

いくつかの品種のうち「裏白七竃(うらじろななかまど)」という種類が大好きです。

葉の裏側が白っぽく、葉縁のギザギザが真ん中より先端部分のみにあり、

葉自体の形も気に入っているのです。

七竃の中でも特に高山地帯だけに自生しているので

普段の生活ではなかなかお目にかかることができません。

以前小苗を手に入れたことがありますが、うまく育ちませんでした。

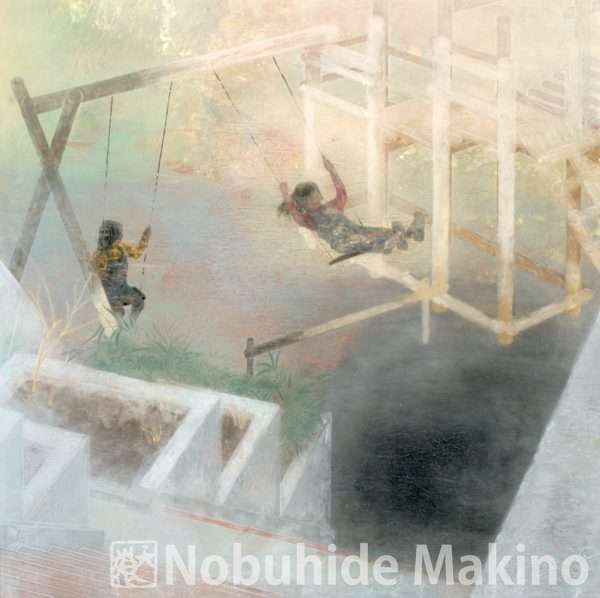

半仙戯

| サイズ | 40号 |

| 制作年 | 2008年 |

| 第63回春の院展 春季展賞受賞 |

「春の院展」で最高賞の春季展賞を受賞した作品です。

教鞭を執っていた横浜の小学校にあった木製のブランコに

児童が乗って揺れている動きに魅かれて描いたものです。

描きながら題名を考えるのですが、ただ「ブランコ」とするのも芸がないと思い、

辞書をひっくり返したりしてブランコの別称「半仙戯」という言葉を見つけました。

その名の通り、半分仙人になった気分になるという意味ですが、

師匠には「凝らずにブランコのままでよかったじゃないか」と言われました。

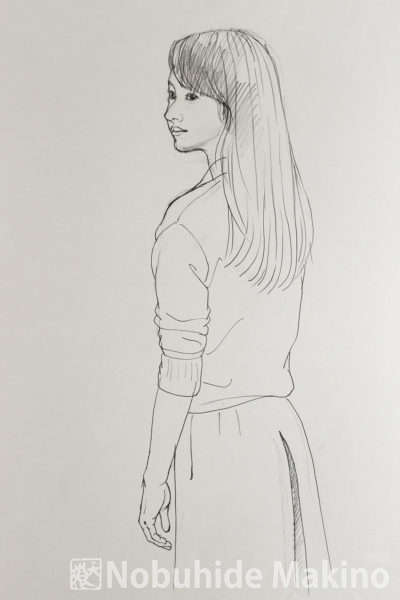

人物(素描)

人物を描くのはとても楽しいものです。

街を行き交う人を素早く捉えるのも良いですし、

このようにモデルを頼んでじっくり描かせていただくのも充実感があります。

モデルを務めることは、ただ立っていたり座っているだけでも意外な重労働で、

姿勢を崩さずに居ようとしてくださることにとても恐縮します。

秋草(掛け軸)

カルチャーセンターの日本画教室で掛け軸を描くことを生徒さんたちに勧め、

薄い和紙に薄塗りで表現する方法を指導させていただきました。

そのついでに自分も描いてみたのですが、実は私も掛け軸の制作は初めてなのでした。

ビギナーズラックというか、その割には思ったような作品に仕上げることができて

ほっとしました。

駆け抜けた風

| サイズ | 150号変形 |

| 制作年 | 2007年 |

| 第92回秋の院展 奨励賞受賞 |

秋の院展で初めて受賞した作品です。

当時住んでいた横浜市の青葉台駅から帰宅するバスに乗りながら

院展にどのような作品を出品しようかと思い巡らしていたときに

駅構内を駆け抜ける子供の姿が目に飛び込んできました。

何の根拠も確信もないまま「これだ!」というひらめきだけで描いたところ受賞に繋がりました。

小諸八重紅枝垂

| サイズ | 100号 |

| 制作年 | 2014年 |

故郷の小諸には「小諸八重紅枝垂」という固有品種名がつけられた桜があります。

小諸城跡に咲くその花の満開時期に偶然行き当たり、写生しました。

この作品は地元の町から請われて描き、公民館に展示していただいています。

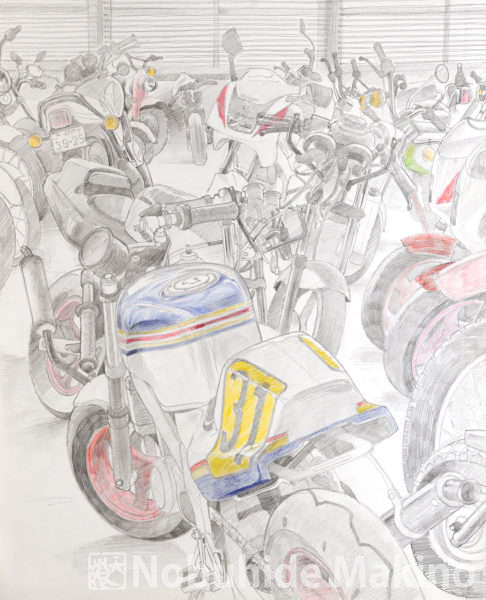

バイク屋(素描)

中古のバイクをたくさん置いてある倉庫で描かせてもらいました。

どんなバイクでもよいわけではなく、やはり自分が乗っていた時代によく見かけた車種は

描いていて気持ちがこもります。

都鳥

| サイズ | 6号 |

伊豆の伊東には「つばき園」があって、何度も通って写生したものです。

伊豆で仕事がある日の早朝クルマで出かけ、夜明けから4時間ほど写生して

午後は日本画教室をおこないました。

この「都鳥(みやこどり)」という品種の椿が好きで、当地で販売していた苗を買って家にも植えました。

夜半過

| サイズ | 40号 |

| 制作年 | 2007年 |

| 第62回春の院展入選 |

駅は絵のテーマとしてよく描かれますね。

これからどこかへ旅立つという旅情を感じますし、

行き交う人たちそれぞれが持っている人生のようなものを想像します。

人気のない深夜の改札を入ってくる男性は向こうを歩く女性と過ごして帰宅するところでしょうか。

横浜駅が取材地です。