日本画教室の初日でした。受講者の方がイチョウを塗る色を選んでいました。

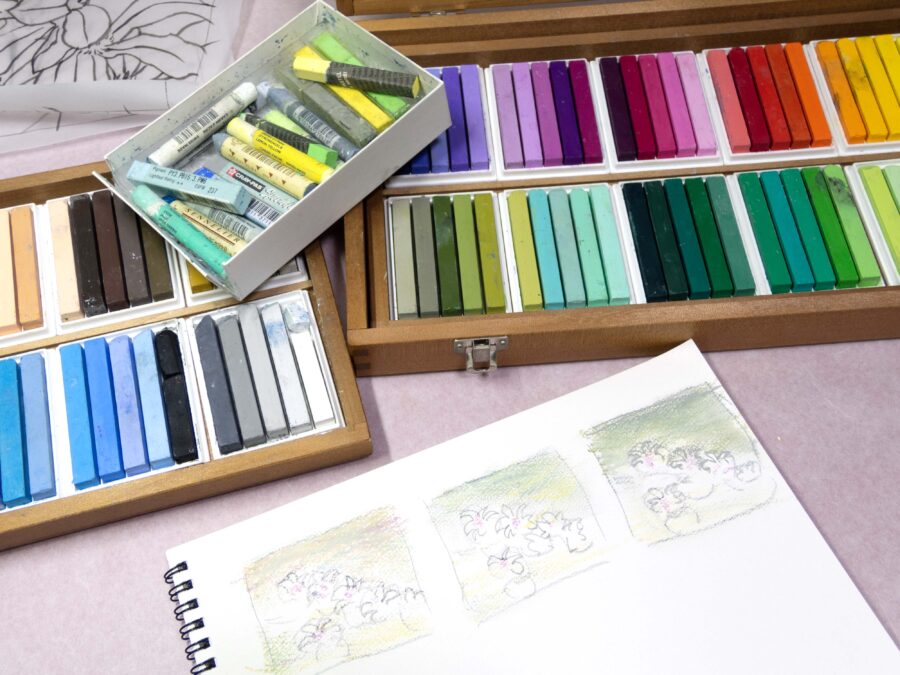

スケッチブックに並べられた岩絵の具がなんとも美しい。

日本画家 牧野伸英 公式サイト

日本画教室の初日でした。受講者の方がイチョウを塗る色を選んでいました。

スケッチブックに並べられた岩絵の具がなんとも美しい。

ややもすると溶いた絵の具につぶつぶが残ることがあります。

キレイに溶けるまで頑張ることもありますが、面倒くさいので濾すことも。

ホームセンターで売っている塗料用のメッシュが便利です。水干絵の具を大量に溶くときなどに必須。

バックの下塗りを重ねてゆく最中に

どうも絵の具の定着が悪そうなので、

薄いドウサを塗っておきました。

天気が悪いので乾燥が少々懸念されますが。

ちょっとお礼のはがき。

日本画制作続き。

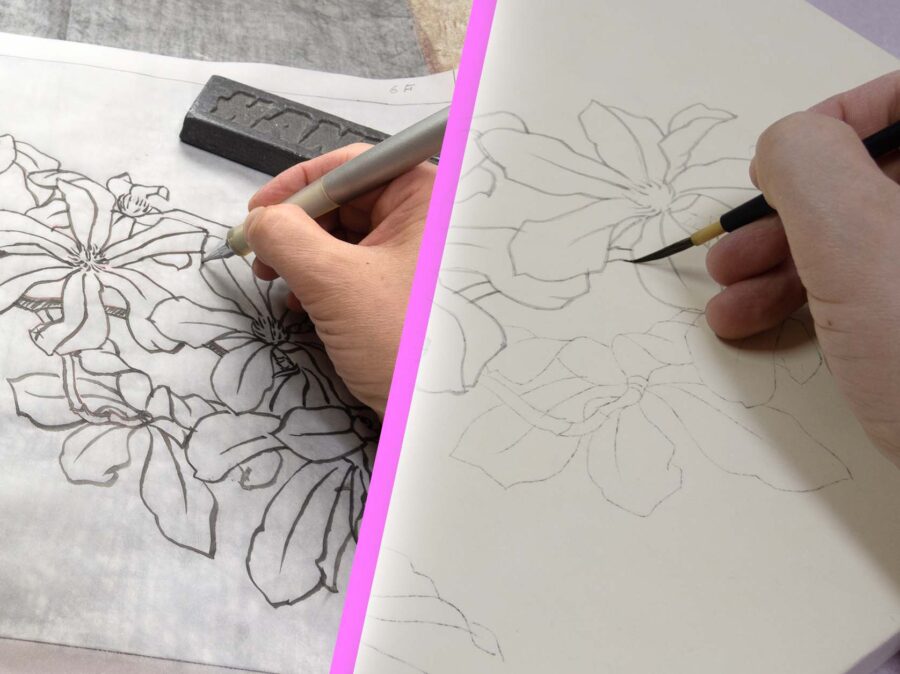

下塗りをした画面に「念紙」で下絵を写し取ります。

その後墨で「骨描き(こつがき)」をしましたが、これは必ずおこなうわけではありません。

制作手順の中で必要だったので、今回はしておきました。

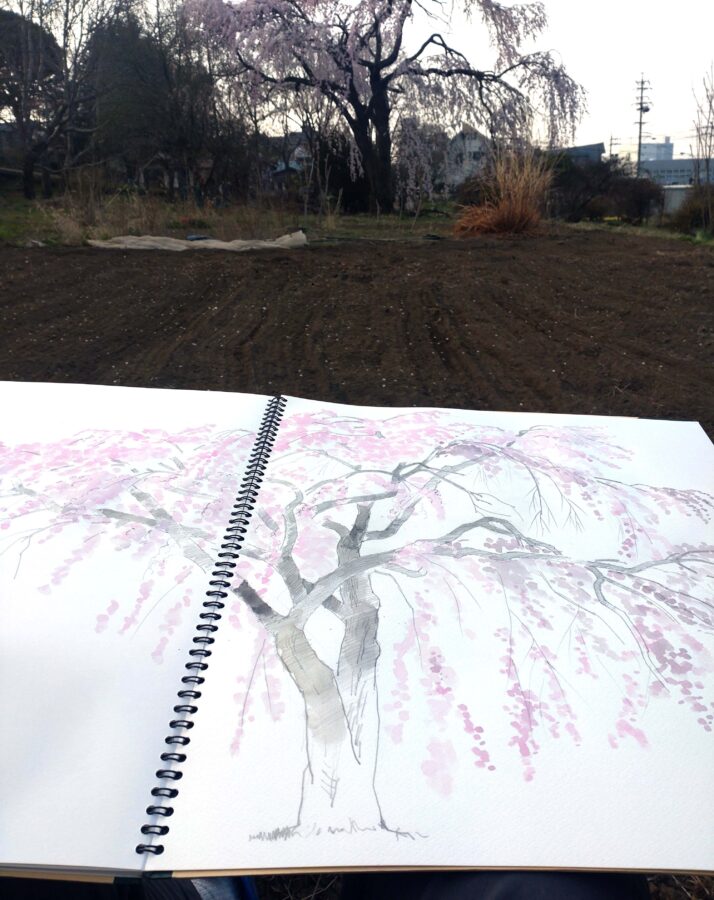

小諸は早くもあちこちで花盛りです。

枝垂れ桜を写生しました。日の出から描いていたら寒くてたまりません。

絵の制作はちょっとストップ。

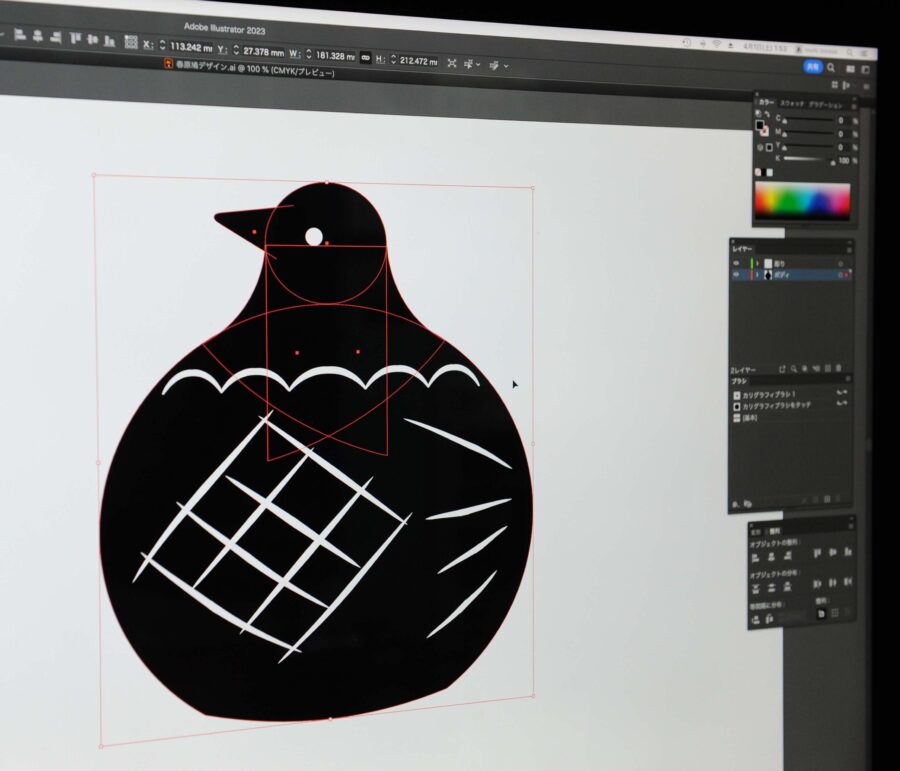

今日は、お店で新商品のメモパッドを販売するにあたり、

それに合うメモ帳のデザインを作っています。

この形は仕入れ先の職人さんの専売特許ですが、データを作る前に許可をもらっています。

私が講師をしている、下田市の「上原美術館」日本画教室の受講者作品展が開催されています。

会期は4月2日(日)まで、時間は10〜16時です。

春休み、お近くにいらした際はお立ち寄りください。

美術館のサイトはこちらです。

https://uehara-museum.or.jp

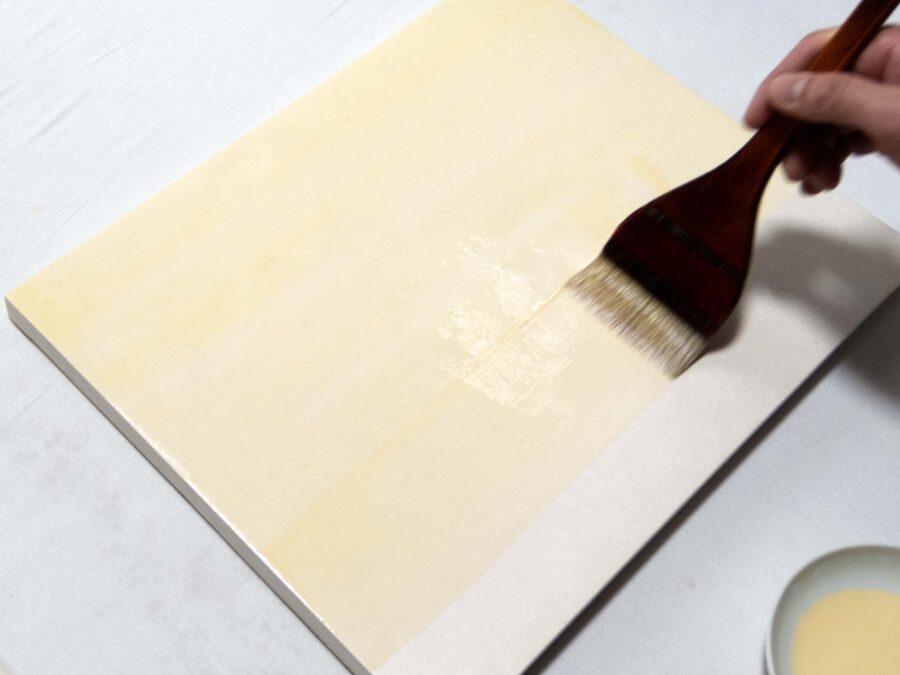

パネルに張った雲肌麻紙に下塗りです。

必ずおこなうわけではありませんが、まず水干絵の具や胡粉を塗っておくと、そこからの絵の具の定着が良くなりますし、画面の保護にもなります。

まず下塗り用に絵の具を溶きました。水干絵の具と胡粉を混ぜて柔らかい色を塗るつもりです。

やっと絵の具を使う段階になりそうなので膠を溶きました。三千本膠というのを使っていますが、防腐剤を加えるので常温でも数週間腐敗しません。

本画制作の前に自分のイメージをはっきりと視覚化させるために「エスキース」をします。あとで迷ったりわからなくなったときの指針になります。このとおり描くわけでないことも多いですけれどね。

使っているのはオイルパステル。