色紙たちの仕事が終わったんで、次はこれ。

二曲一隻の金屏風。

日本画家 牧野伸英 公式サイト

色紙たちの仕事が終わったんで、次はこれ。

二曲一隻の金屏風。

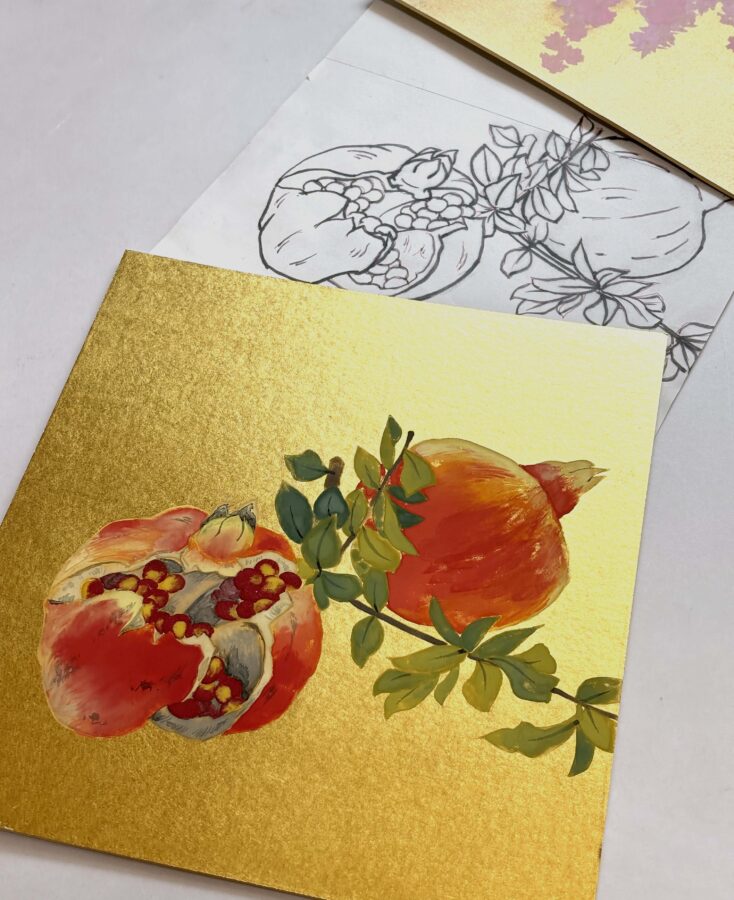

桜の色紙は仕上げ段階に入り、次はまたまた柘榴。

これはカルチャー教室用の見本になります。

金色紙シリーズ制作中。

これは金潜紙といって、金の上に薄い和紙を張って輝きを抑えた用紙です。

金箔に直接描くよりやりやすく、落ち着いた雰囲気がまた良いものです。

金色紙の柘榴がなんとか完成。

午後からは神輿に出るから、ケリがついて良かった!

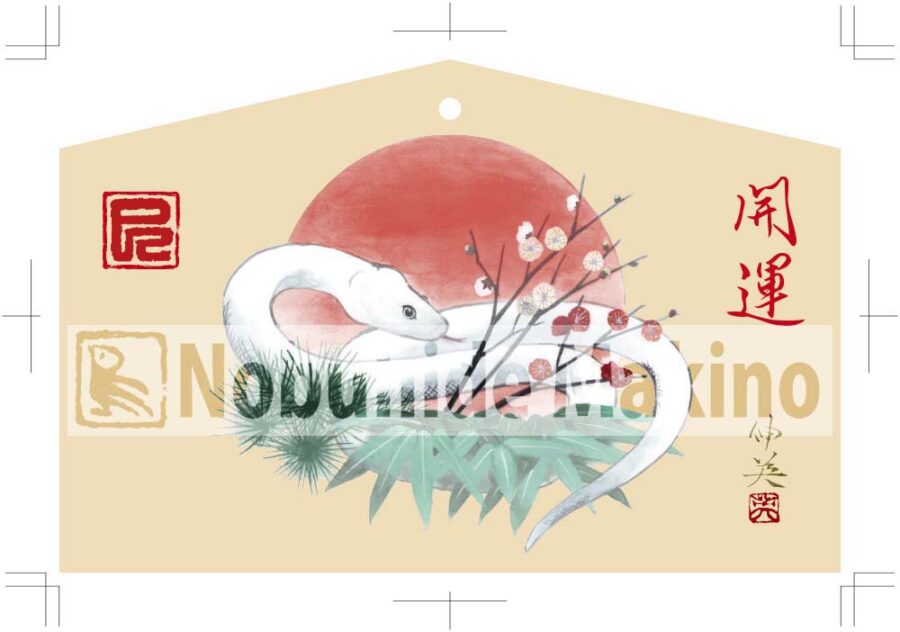

絵馬のデータを製作会社に入稿しました。

見積もりが出てきたらば昨今の流行り通り値上げ!

しょうがないなぁ。赤字にしないためにこちらも販売価格を少々上げさせていただきます。

予価900円かな。

色紙に描いた干支の絵をパソコンに取り込み、絵馬にするデータを作っています。

絵馬の板にそのまま印刷すると色によっては木目が透けて見えてしまうので、

白版といって、絵柄と同じシルエットの形をした版も用意します。

細かい絵柄だと白版とずれることがあるし、そのあたりの按配が難しい。

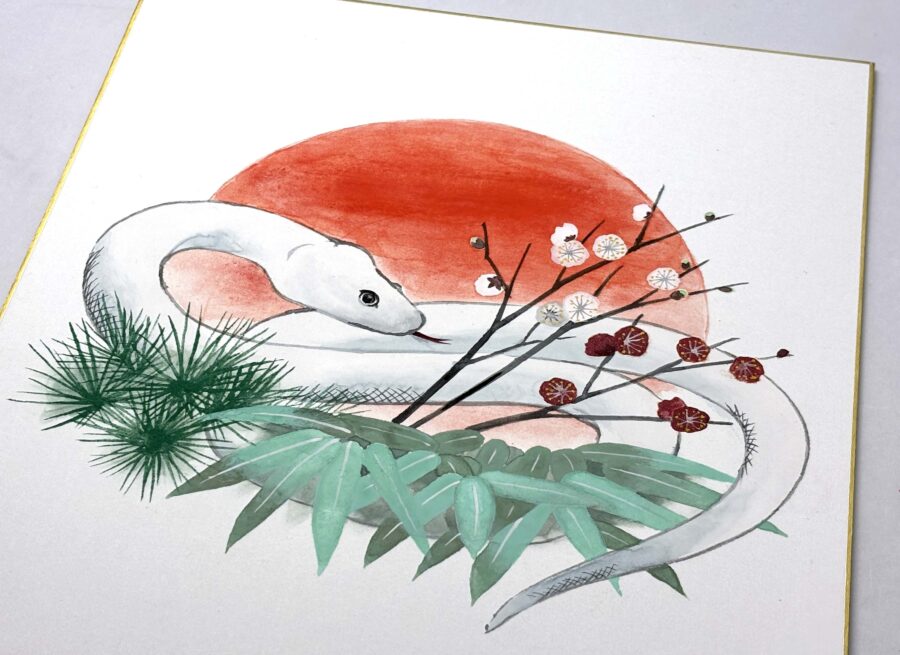

早くも来年の干支を色紙に描きました。

これからパソコンに取り込んで、絵馬のためのデータを作成します。

金箔地の制作も進めています。

これは色紙で、それぞれ柘榴と枝垂れ桜を描きます。

今日のお仕事。

金箔揉み紙にドローイング。

今日もまた季節ものの写生。

天候が回復したんで菖蒲園へ遠征。

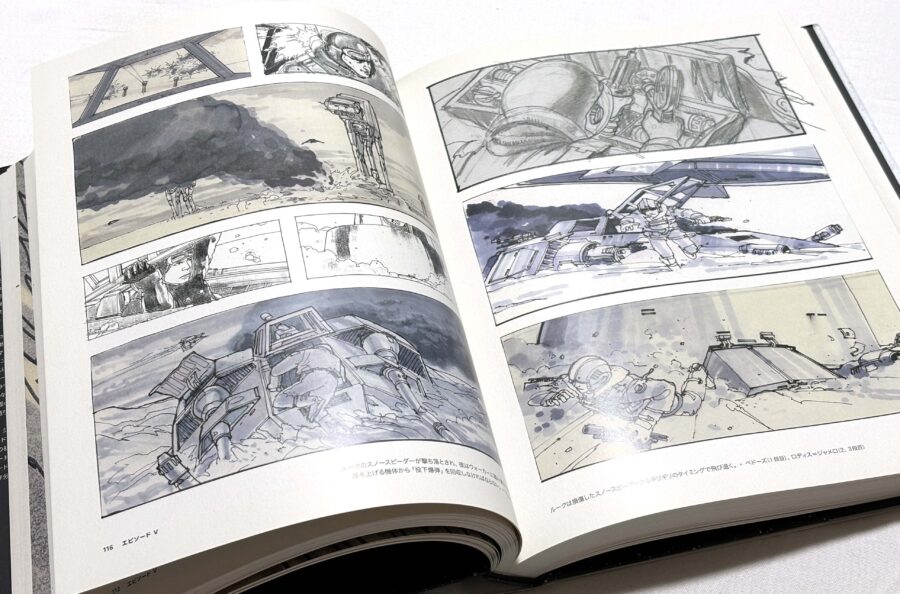

前からほしいと思っていた、スター・ウォーズのストーリーボード集です。

脚本から描き起こした、日本で言う絵コンテのようなものですが、

とにかく皆さん絵がうまいし早い!

ジョー・ジョンストンというアーティストは、12時間で40枚描いたことがあるそうです。

ルーカス監督の意向に沿って思い描くシーンの豊かな発想と、それを的確に表現する描写力が素晴らしく、

自分もこういう仕事をしたかったんだなという原点を思い起こさせます。

中学生のときには自主制作のような映画(当時の8ミリフィルム)の絵コンテを描いたこともあるけどな。

ずいぶんレベルが違うw